中国科学家在二维材料手性调控领域取得重大突破,为量子计算与自旋电子技术开辟了新路径。天津大学胡文平、雷圣宾、李奇峰教授及沈永涛副教授团队创新开发的“石蜡辅助浸入法”,成功实现了石墨烯等二维材料的手性可控卷曲,制备出具有精准光学活性和自旋极化特性的手性石墨烯卷。这项发表于国际顶级期刊《自然·材料》的研究成果,标志着我国在量子材料领域迈出了关键一步。手性作为自然界中物体与其镜像无法完全重合的特性(如人类左右手的对称关系),在材料科学中具有特殊意义——手性结构能赋予材料独特的光电响应与量子传输行为,是突破传统电子器件物理极限的核心要素。然而,以石墨烯为代表的二维材料虽拥有超高导电性与机械强度,却因本征无手性特征长期难以融入量子技术体系,此前科学家虽尝试机械卷曲等方式引入手性,但普遍面临角度不可控、结构稳定性差等技术瓶颈。

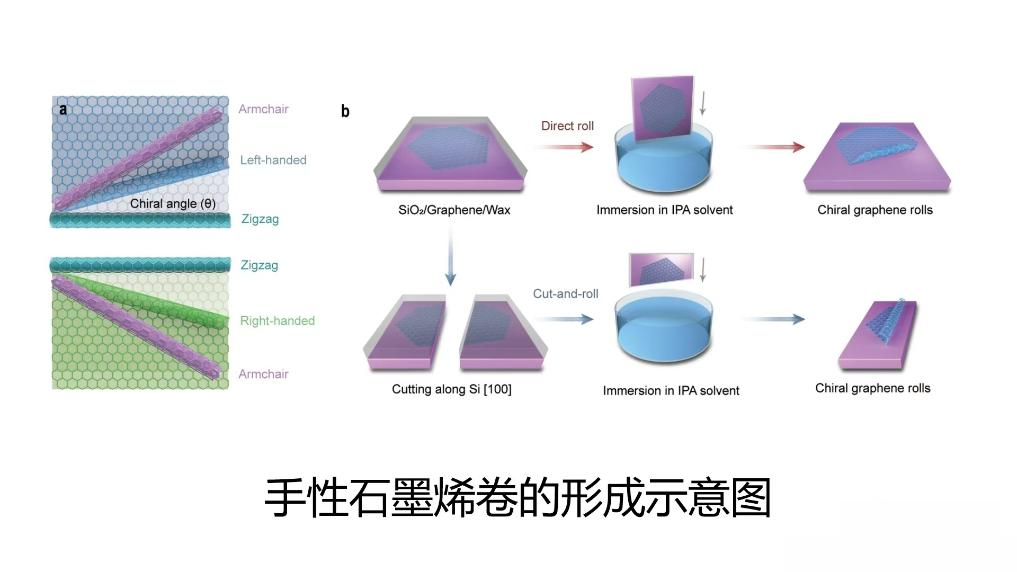

针对这一世界性难题,天津大学团队独创的“石蜡辅助浸入法”展现了革命性突破。该技术通过分子界面工程,利用石蜡梯度溶解产生的精准应力,在液相环境中使石墨烯以15°-45°预设角度定向卷曲,形成左旋或右旋手性拓扑结构。这种“分子级折纸术”不仅实现了纳米级手性调控,更具普适性优势——可拓展至氮化硼、二硫化钼等十余种二维材料体系,为构建多样化手性材料库奠定基础。实验数据显示,手性石墨烯卷展现出三大颠覆性性能:其圆二色性信号强度较传统手性材料提升两个数量级,展现出强光学活性;电子沿螺旋通道传输时产生高达85%的自旋极化率,突破现有自旋电子器件的效率极限;更在室温环境下观测到显著的自旋-轨道耦合现象,摆脱了量子器件对超低温环境的依赖。研究团队通过调节卷曲角度,首次实现了自旋极化方向的可编程操控,这一突破为手性材料与量子电路集成提供了直接技术通道。

这项技术的应用前景极为广阔。在量子计算领域,手性石墨烯卷可作为拓扑量子比特载体,构建高容错量子电路;在光电芯片方向,其手性敏感特性为开发新型光探测器与偏振光源创造了条件;能源催化领域,螺旋通道结构有望将析氢/氧反应效率提升数倍;生物传感方面,则能实现DNA等生物分子手性特征的高灵敏度检测。目前,研究团队正与半导体龙头企业合作推进晶圆级制备技术开发,推动实验室成果向产业化转化。正如雷圣宾教授所言:“这项技术让二维材料从‘平面世界’迈入了‘螺旋维度’。”这项源自中国实验室的原创突破,不仅为全球量子科技竞争注入新动能,更可能重塑未来信息技术的底层架构,开启属于二维手性材料的量子时代。