王坤,男,中共党员,副教授,毕业于东北师范大学,物理化学专业博士,苏州大学博士后,师从李永舫院士。河南省高校科技创新人才,河南省教科文卫系统“优秀教师“,河南省青年骨干教师,河南省化工学会青年工作委员会委员。

主持/参与完成国家自然科学基金两项、省博士后基金一项,主持省部级、市厅级项目五项;目前以第一作者身份在Chemistry of Materials, Chemical Engineering Journal, ACS Applied Materials & Interfaces等国际主流杂志发表SCI学术论文17篇。在本领域国内外学术会议上做邀请报告四次。主讲的本科《有机化学》课程先后被认定为河南省“战疫类”课程思政样板课、河南省线上线下混合式一流课程。作为主要完成人参与完成省级教改项目两项。曾获得河南省高校教学技能竞赛二等奖一项;获多媒体课件融合大赛省一等奖、三等奖各一项;曾指导学生参加大学生挑战杯获省三等奖一项、“互联网+“创新创业大赛省二等奖一项;获中原工学院师德标兵、第二届我最喜爱的好老师、三育人先进个人、优秀党员、优秀班主任、工会积极分子等称号。

研究成果创新性简介:

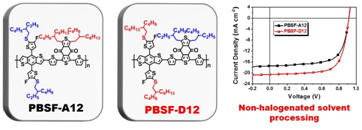

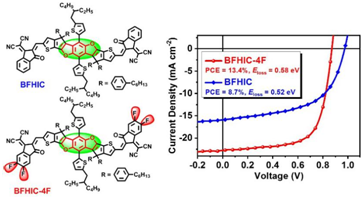

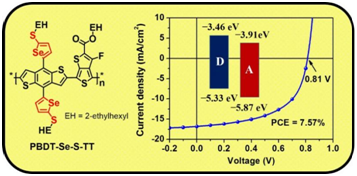

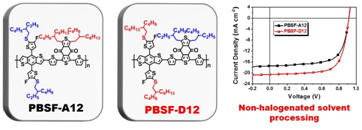

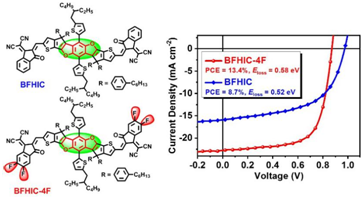

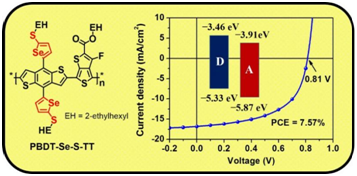

课题组在聚合物和小分子有机光伏材料方面开展了系统性研究,通过向给/受体单元引入F、S等官能团、引入不同的共轭侧链、调节侧链位置等方法设计合成了一系列基于苯并二噻吩的平面型光伏材料。通过调整不同的受体单元、引入不同共轭侧链等手段对光伏材料的成膜性、吸收、电子能级以及空穴迁移率进行有效调节,获得了一系列高效的给体光伏材料;同时,探索了光伏材料结构与性能之间的关系,相关研究成果发表在Chem. Mater., 2021, DOI: acs.chemmater.1c01307; J. Mater. Chem. C, 2021, 9, 2744-2751; Macromol. Rapid Commun., 2020, 41, 2000170; ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 24686; RSC Adv., 2016, 6, 14229; RSC Adv., 2016, 6, 63338等杂志上。

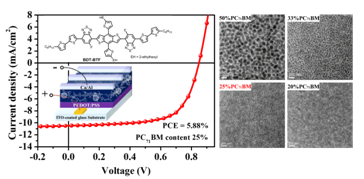

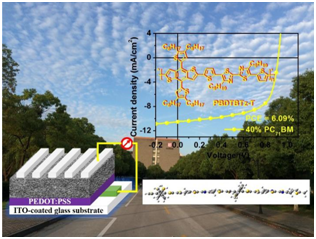

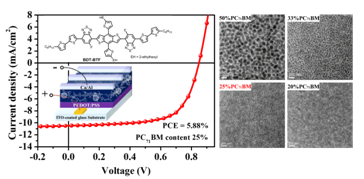

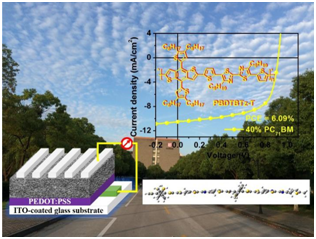

课题组将平面型结构理念应用到光伏材料中,设计合成了一系列平面性好、结晶性强的光伏材料(包括小分子和聚合物)。研究结果表明,平面型有机光伏材料能有效降低器件活性层中富勒烯类受体(富勒烯类衍生物价格通常较高)的含量,从而有效降低了器件的制备成本,将分子设计理论应用到聚合物光伏材料后发现了同样的效果,进一步验证了实验结果的普适性,为进一步降低有机光伏器件成本提供了思路和方法。这对低成本、高效光伏器件的制备具有指导意义,相关研究成果发表在ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 24686; Macromol. Rapid Commun., 2016, 37, 1066; Org. Electron., 2019, 64, 54; ChemPhysChem, 2019, 20, 2674等杂志上。

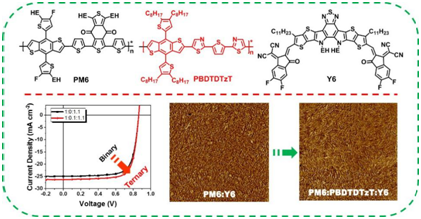

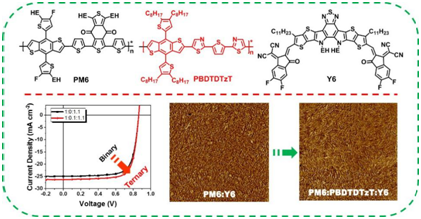

课题组合成了一类基于苯并二噻吩和2,5-二(噻唑-2-基)噻吩的简单共聚物,PBDTDTzT,并将其作为第三组分应用于三元共混光伏器件中,详细研究表明,在PM6:Y6共混物中添加PBDTDTzT不仅可以扩大吸收,优化能级的阶梯型排列,还可以进一步优化共混膜的形貌,使电荷输运更加平衡,同时可有效减少电荷复合。最佳三元器件PM6:PBDTDTzT:Y6 (w/w = 1:0.1:1.1)的光电转换效率达到17.0%。器件性能的提高得益于PBDTDTzT的强结晶性和PBDTDTzT与PM6:Y6共混物的良好相容性。研究结果表明,PBDTDTzT是一种很有前途的高效三元OSCs第三组分。相关研究成果发表在Chemical Engineering Journal, 2021, 425, 130575杂志上。